今年3月,未来上海中心城区南部最大的商业体——“GATE M华之门广场”展厅启门仪式在徐汇滨江举行。这座将于2027年建成的商业综合体坐落于徐汇区华泾镇内。

提起华泾,我们会想到邹容墓、黄道婆等关键词,但却有很多徐汇人不知道华泾是徐汇的一部分。那么,华泾和上海到底有着怎么样的关系?它的历史在当代该如何讲述?本期回顾,我们邀请华泾“小土著”——公众历史研究者袁立豪,分享他近期的见闻和思考。

(本期主持:王越洲)

近期回顾

记忆中,华泾的生活一直都比较平淡,人气不旺——2019年龙湖华泾天街开业以前,华泾没有大型的商业综合体;2021年地铁15号线通车前,从华泾到市区只有714、718和770这三班公交车。

去年从美国留学回国后,华泾的急速变化让我惊讶——房价看涨,一座座新楼拔地而起,地铁通了,断头路通了,机场连接线通了,随处可见新的工地,就连街上的潮人也多了起来。

纵然华泾现在欣欣向荣,有一件事情让我颇感无奈:很多徐汇人还是不知道华泾是徐汇的一部分。怎样能让华泾更“出圈”?这是我近期重点思考的问题。

3月上旬,一档名为“经纬新织”的展览让我眼前一亮,它讲述了华泾地区的国家级非遗——乌泥泾(黄道婆)手工棉纺织工艺是如何作为设计灵感被应用到正在建造的GATE M 华之门项目中的。例如,建筑上半部分错落的建筑群隐喻了棉田层层盛放的意象;棉纺织的五个工序“捍、弹、纺、织、染”也都被转化为空间韵律。据了解,项目不仅在名称和设计灵感上取材于华泾,同时规划了相当大的空间来承接本地的展览、非遗工坊、社区剧场等公共文化项目,令人充满期待。

“经纬新织”展览现场。图片来源:GATE M 华之门

除了作为黄道婆的故乡,华泾究竟还有哪些故事?它的发展对上海有何意义?包括我在内的许多年轻人都知之甚少。带着这些疑问,我到黄道婆纪念公园拜访了在此工作的毕仁信老师,通过他展示的大量珍贵史料,我意识到黄道婆的纺织革命不是凭空发生的,而是深深扎根于华泾这块人杰地灵的乡土。

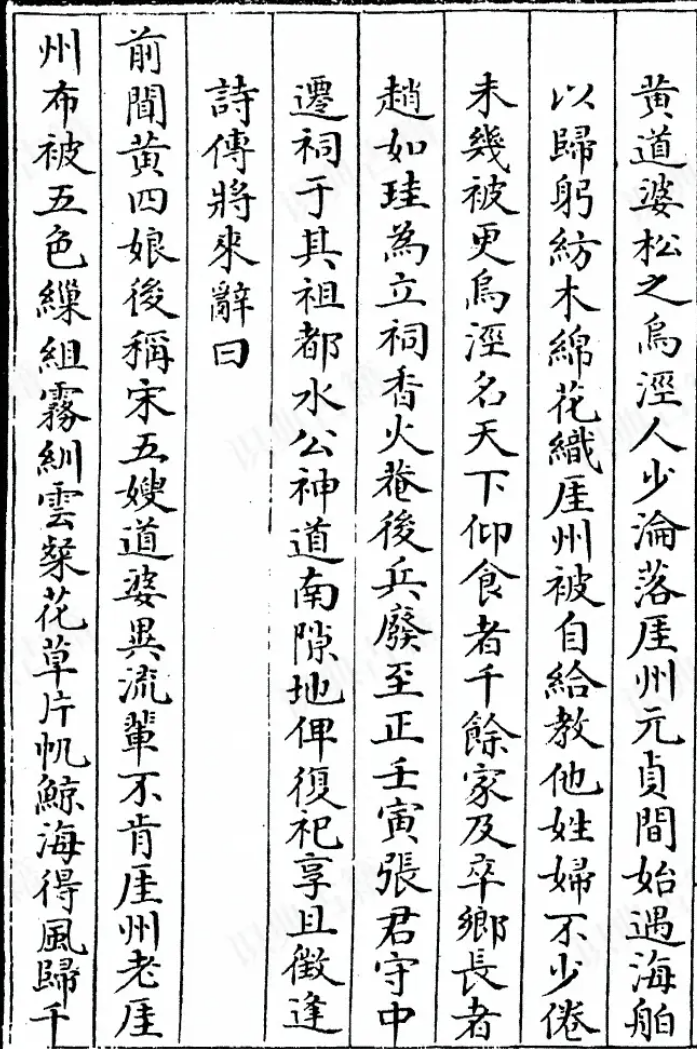

元代王逢的《梧溪集》是最早记载黄道婆事迹的文献之一

华泾镇的前身乌泥泾镇建立时间比上海镇还要早(不晚于1119年),是上海地区最早引进和种植棉花的地方(1163年-1164年),为上海近代轻纺业的勃兴奠定了坚实的基础。得益于棉纺业和航运的发达,宋元之际的乌泥泾镇人丁兴旺,经济繁荣,官府在此设置巡检司和粮仓“太平仓”。

经济繁荣也带动了文教事业的发展,乌泥泾乡贤赵如珪建立的家塾进德斋培养出了元代第一个江南人进士赵庭芝和其他两名进士,前来求学者络绎不绝。元末著名诗人王逢在乌泥泾修建了当时上海最大的园林“最闲园”,引得众多文人墨客前来游园赋诗,文风盛极一时。黄道婆改良纺织技术、造福乡里的事迹,最早就是由赵如珪和王逢记载,二人还为她修建祠庙以彰其德。所以说,华泾不应仅作为黄道婆的出生地而被记住,它本身丰富的历史文脉也值得去体验和阐发。

华泾是一个既古老又年轻的地方——一方面坐拥乌泥泾千年文脉和黄道婆先棉精神的底蕴,另一方面,城市化已让其褪去了古装,取而代之的是新建筑、新产业以及新居民。华泾向我们抛出一个课题:如何在快速的发展和变迁中讲好一个地方的故事,并让生活在这里的人对它产生归属感?

在我看来,旧日遗迹的消失并不妨碍我们讲好历史,只要一个地方的历史坐标和发展变迁的线索依然存在,公众历史学家就可以此为基础,辅以文献、地图和影像资料,引导人们进行古今对比,在历史与当下的生活之间搭建沟通的桥梁。可喜的是,在毕老师等华泾文史工作者努力下,乌泥泾古河道、太平仓、最闲园等古代遗迹的位置已得到确认,一条展现乌泥泾与华泾千年历史的Citywalk线路正逐渐成熟。在此,我想推荐几个重要点位供大家来华泾游玩时参考:

1.龙腾大道进木港渡口

乌泥泾是唐代大河,乌泥泾镇因河得名,乌泥泾镇在明嘉靖年间被倭寇摧毁后,乌泥河道也渐渐淤塞,今天的进木港是古乌泥泾河道最后的遗迹。今天的渡口也建立在古乌泥泾渡之上,黄道婆很可能就是从这里出海前往崖州的。

进木港渡口。图片来源:上海发布

2.上粮六库

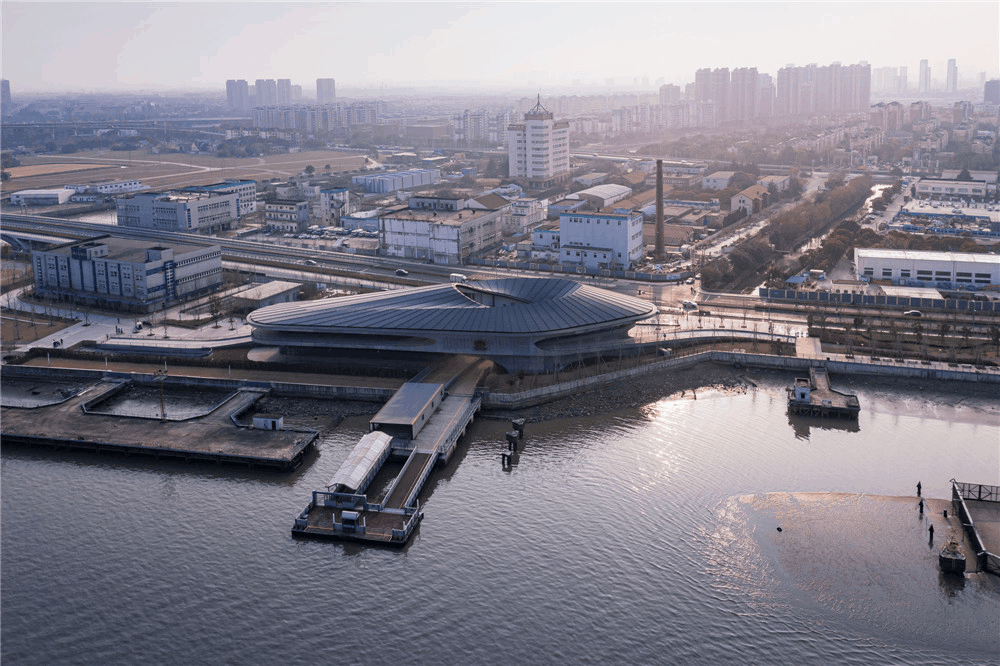

1281年,元廷在乌泥泾镇设立太平仓,贮粮二十万石,并开仓河与乌泥泾相通。乌泥泾镇遂成为元代重要的漕运中转码头而兴盛起来。无独有偶,上世纪五十年代,一座新粮仓在原太平仓旧址不远处建成,即今天的上粮六库。

上粮六库

3.华泾公园宾贤桥

相传宋朝时乌泥泾镇的农民挖掘出一块古碑,上面写着此地原名“宾贤里”,因此宾贤里也成为乌泥泾镇的别名。今天的华泾公园里,依然保留着建于清末的“宾贤桥”。

宾贤桥

4.黄叶楼——刘三故居

黄叶楼是民国初年文学家、南社创始人之一刘三的寓所和藏书楼。辛亥革命后,淡泊名利的刘三寄情于诗文书画和故乡的田园风光之间,南社友人常来黄叶楼与之唱和。前有王逢之最闲园,后有刘三之黄叶楼,千年古镇斯文犹在,弦歌不辍。

黄叶楼

5.邹容墓

1905年,《革命军》作者、民主革命家邹容因苏报案死于狱中。邹容的留日同学刘三冒着生命危险将邹容的遗体葬于自宅黄叶楼西侧(今邹容墓园)。

邹容墓

6.宁国寺

宁国寺始建于隆兴元年(1163年),由乌泥泾首富张百五出资捐建。宁国寺见证了乌泥泾镇的兴衰,曾经的寺院面积十分广大,但后来因火灾兵祸屡遭损毁。今天的宁国寺是2010年后按照明清样式重建的。

宁国寺塔

宁国寺

7.黄道婆纪念公园

黄道婆纪念公园是上海最小的三A级景区,正中为黄道婆墓园,右侧为黄道婆纪念展示馆,左侧为黄道婆纪念公园传承体验馆,定期会举办文化讲座和手工棉纺织技艺的体验活动。

黄道婆纪念公园

Citywalk路线示意

这条Citywalk线路是根据行进先后顺序和历史发展脉络设计而成的,全长约5公里,游览时间约2个半小时,即使是不熟悉华泾的人,在较短的时间内也能建立古代乌泥泾与今日华泾在地理空间上和文化内涵上的联系。

伴随着龙腾大道南延伸段、“华之门”等道路基建和文化商业设施的逐渐完善,华泾正在悄然织就一张融合历史肌理与现代活力的文旅地图。相信在不久的将来,华泾将代表“江南上海”自信地矗立在“十里洋场”面前,以自身特色吸引更多游客来进行“海派寻根之旅”。

(文/图 袁立豪,公众历史研究者、“魔都漂移”主理人)

本周主题推荐

书|《实证上海史》

以贴近大众的写作方式和流畅的文字,全面、系统地介绍了上海考古的一系列重要发现。

书|《江南土布史》

本书是一部系统研究中国江南地区传统手工棉纺织业发展历史的学术著作,主要聚焦明清至近代江南土布的生产、流通及其社会经济影响。书中大量引用方志、账本、契约文书等一手资料,强调江南手工业的内生发展逻辑。

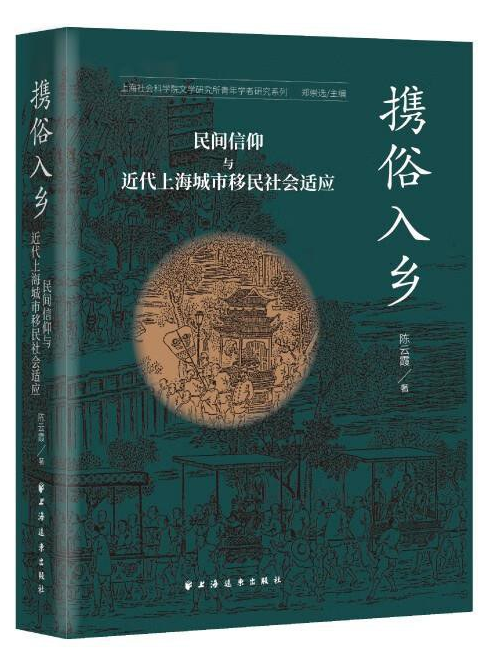

书|《携俗入乡:民间信仰与近代上海城市移民社会适应》

近代上海城市民间信仰作为中国近代社会传统文化变迁的一个缩影,关涉中国传统的民间文化、国家层面的制度文化、西方城市建设理念等要素。民间信仰随移民的区域流动而变化,在入乡随俗和携俗入乡的碰撞、融合中,既为了存续并帮助移民适应陌生环境而进行主动调适,同时又积极参与了城市基层社会的组织工作,并逐渐融入现代城市社会。书中收录一篇《黄道婆信仰的时代价值变迁》。

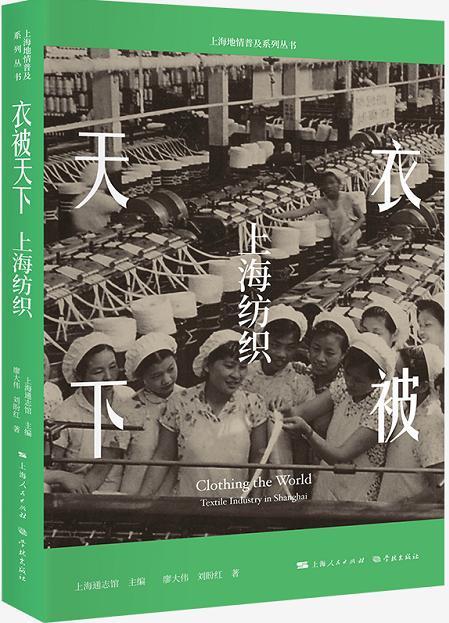

书|《衣被天下:上海纺织》

本书系“上海地情普及系列丛书”。以上海纺织的历史发展为主题,讲述上海纺织行业从开创到发展,从立足上海到支持全国,从品牌建设到科技创新,从劳模精神弘扬到下岗再就业等生动难忘的记忆,将上海纺织行业的历史、现实与未来娓娓道来,是一部了解上海纺织历史与现实的生动通俗读物。

活动推荐

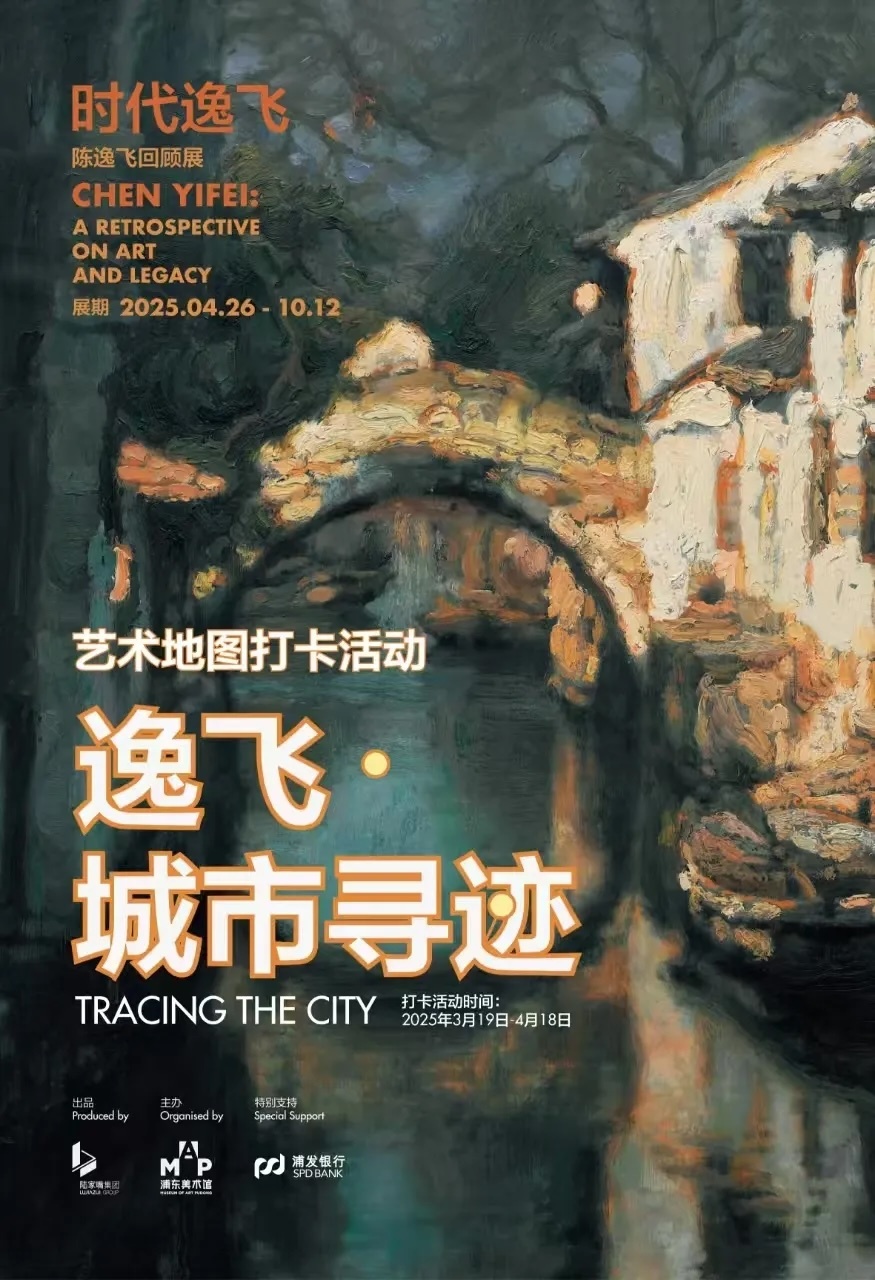

上海·活动|“逸飞·城市寻迹”打卡活动

详情请关注 浦东美术馆MAP微信公众号

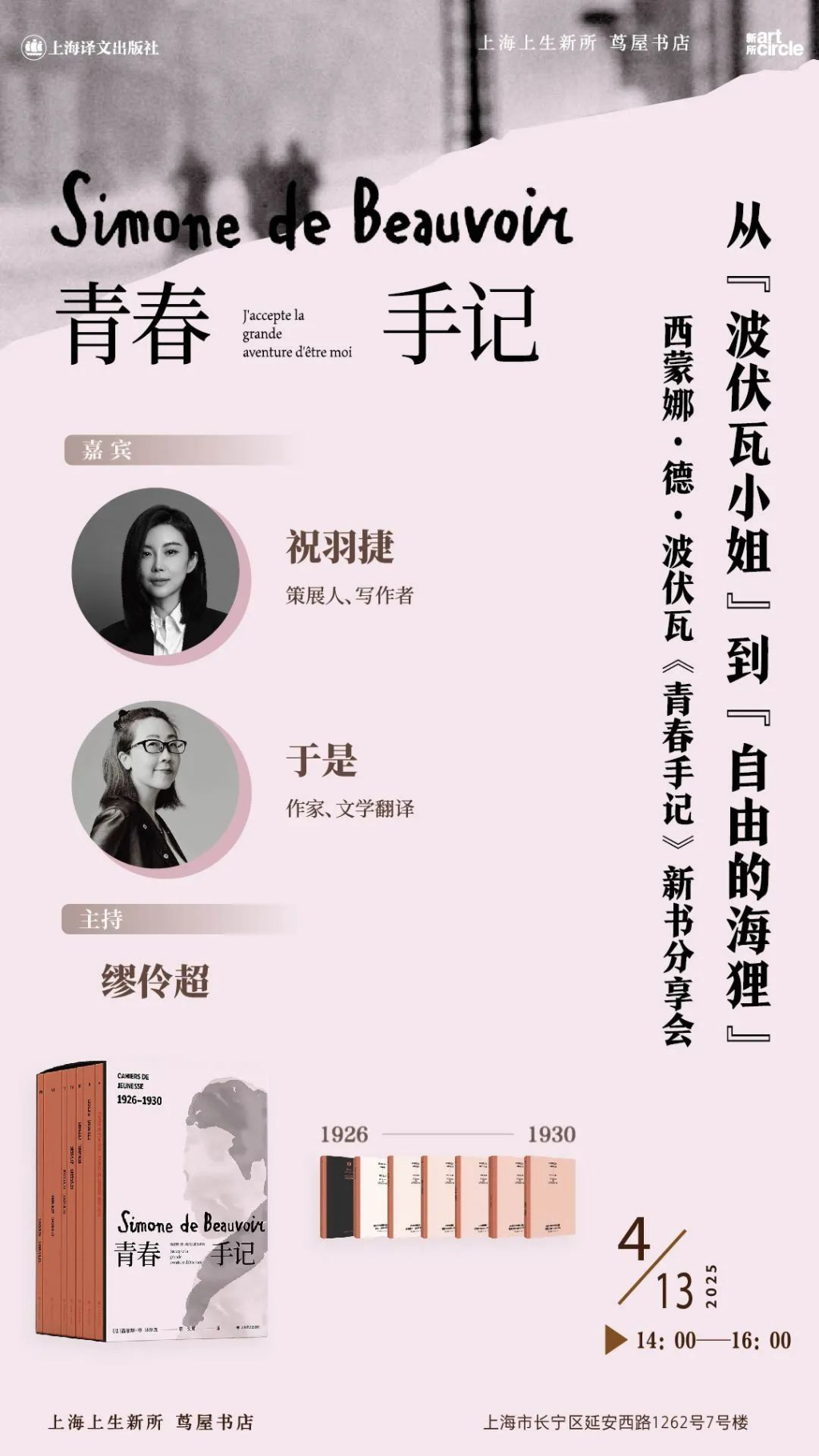

上海·分享会|从“波伏瓦小姐”到“自由的海狸”

详情请关注 上海上生新所 茑屋书店微信公众号

上海·展览|环行的人——“环行地”摄影社区影像年展

详情请关注 上海市群众艺术馆微信公众号

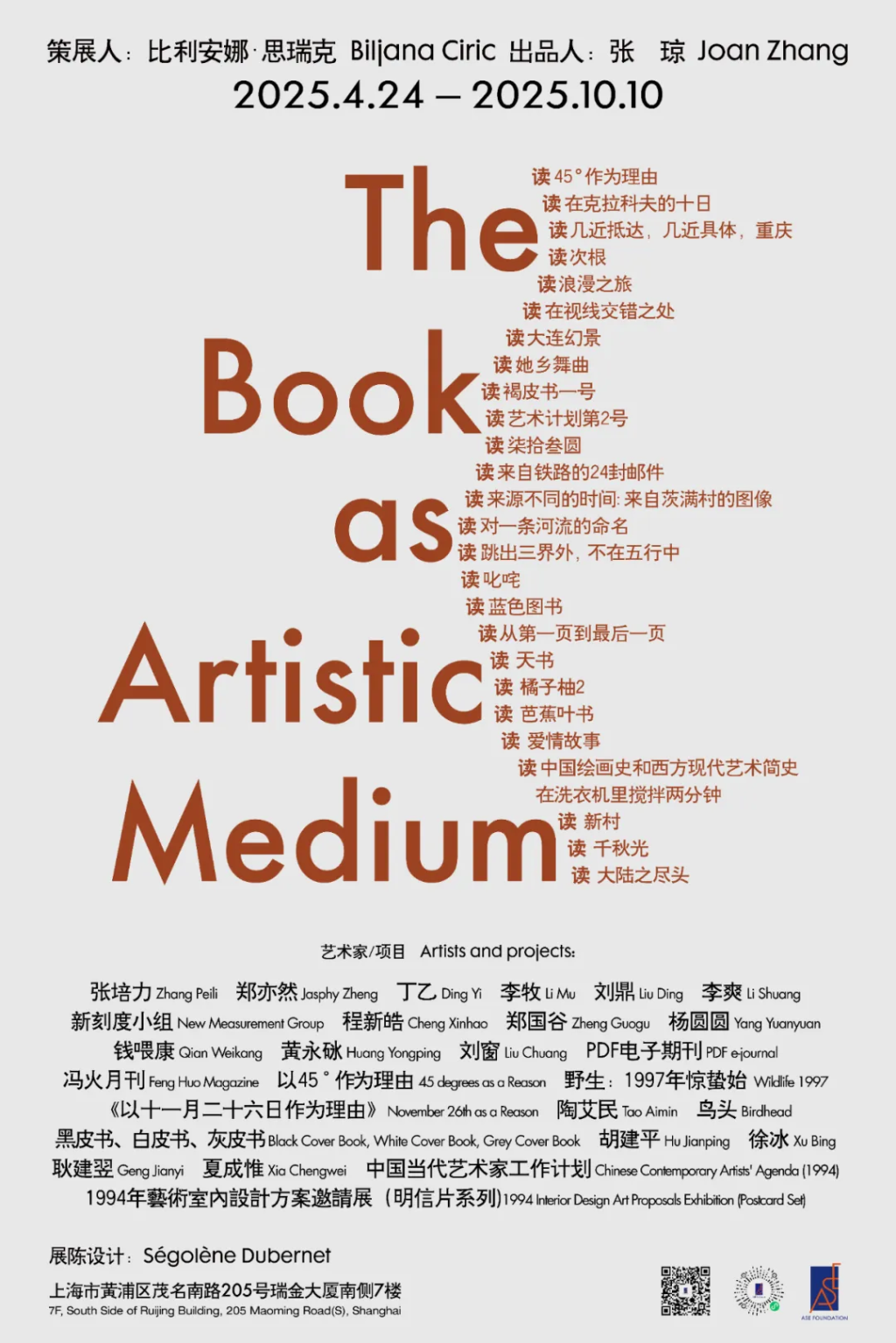

上海·展览|The Book as Artistic Medium

详情请关注 ASE FOUNGATION微信公众号

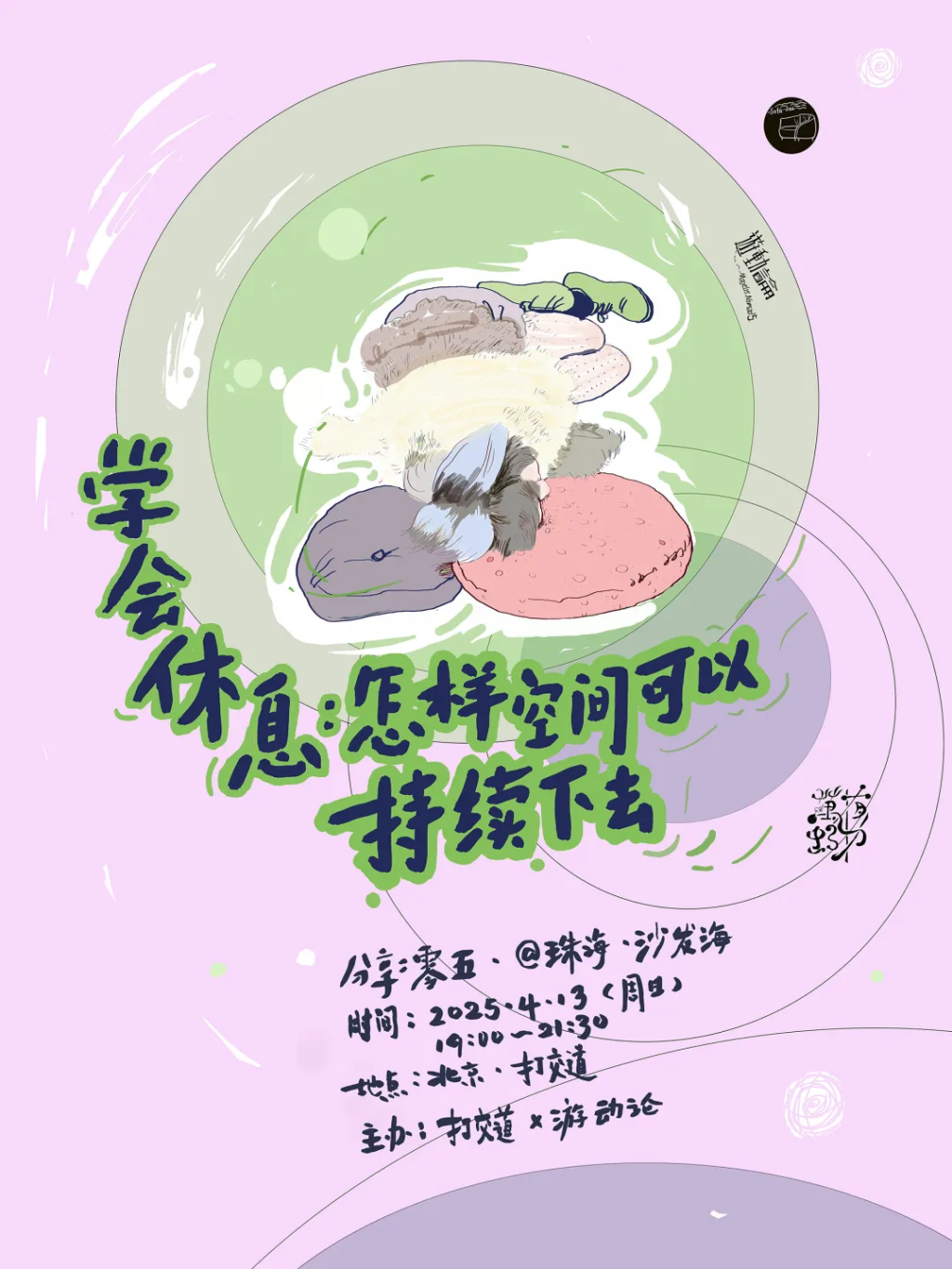

北京·分享|学会休息:怎样空间可以持续下去

详情请关注 打交道inter.act微信公众号

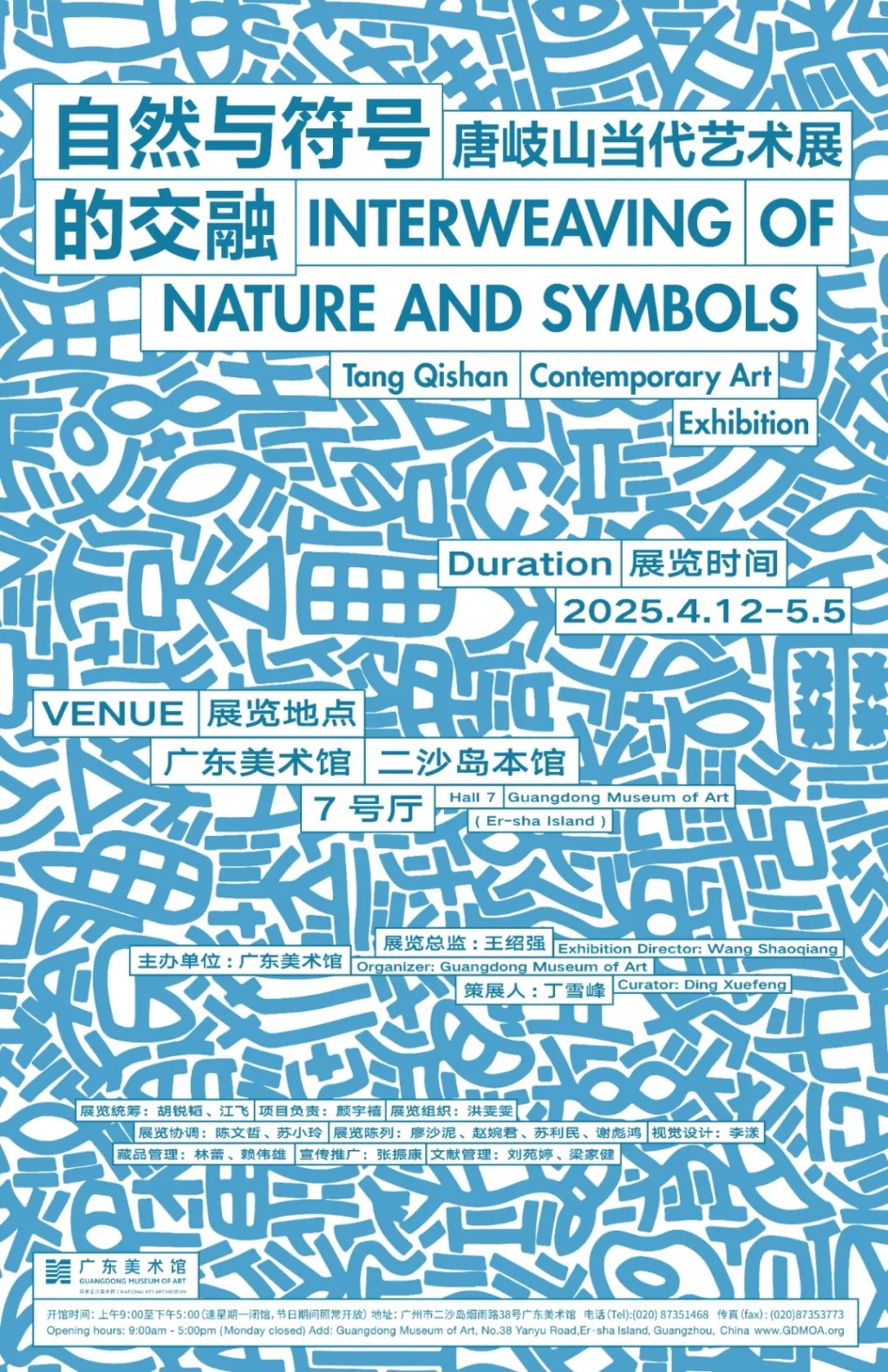

广州·展览|自然与符号的交融——唐岐山当代艺术展

详情请关注 广东美术馆微信公众号

东莞·展览|《藕丝织缆绳》

详情请关注 石米空间微信公众号

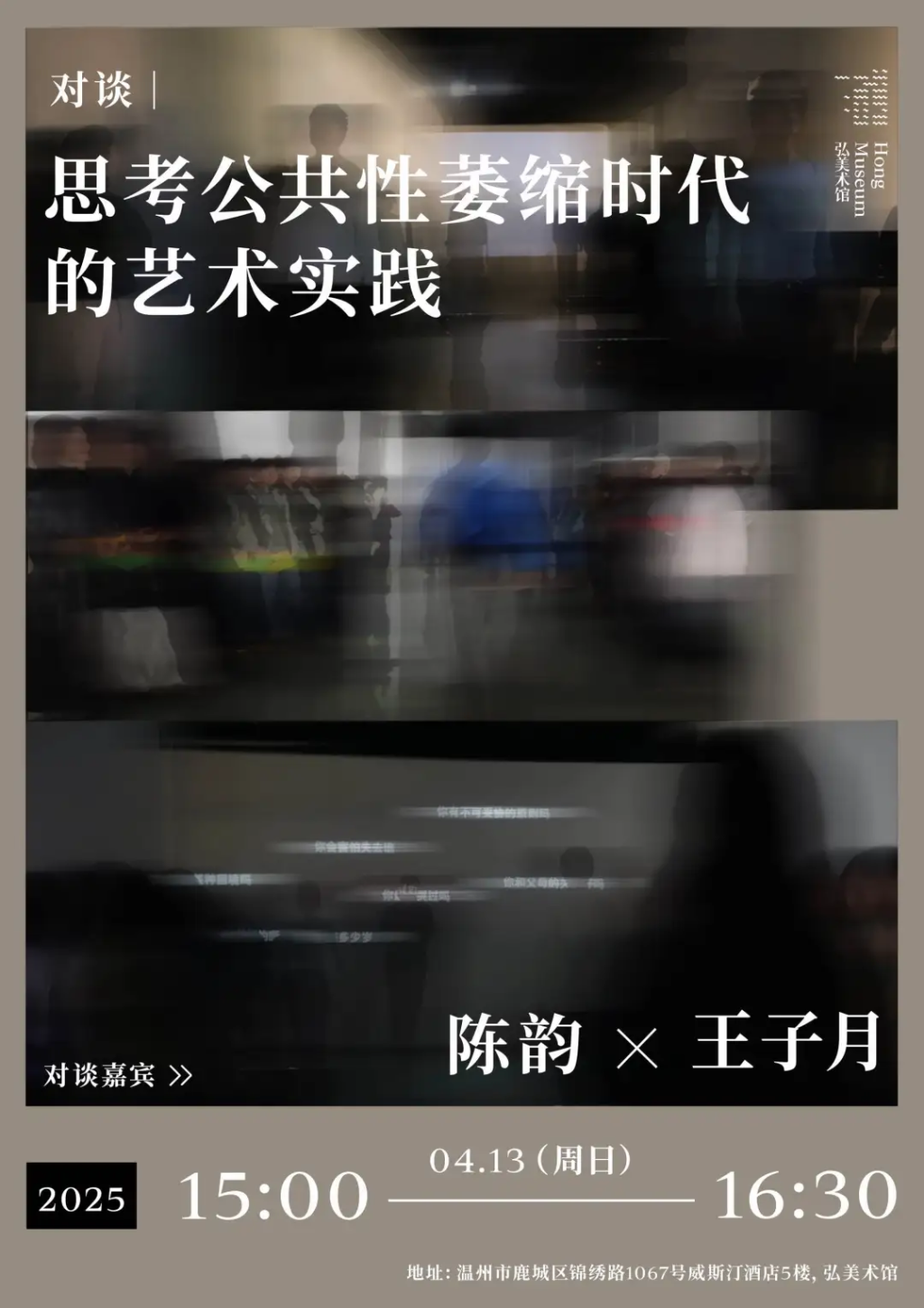

温州·对谈|陈韵x王子月:思考公共性萎缩时代的艺术实践

详情请关注 弘美术馆HONG微信公众号

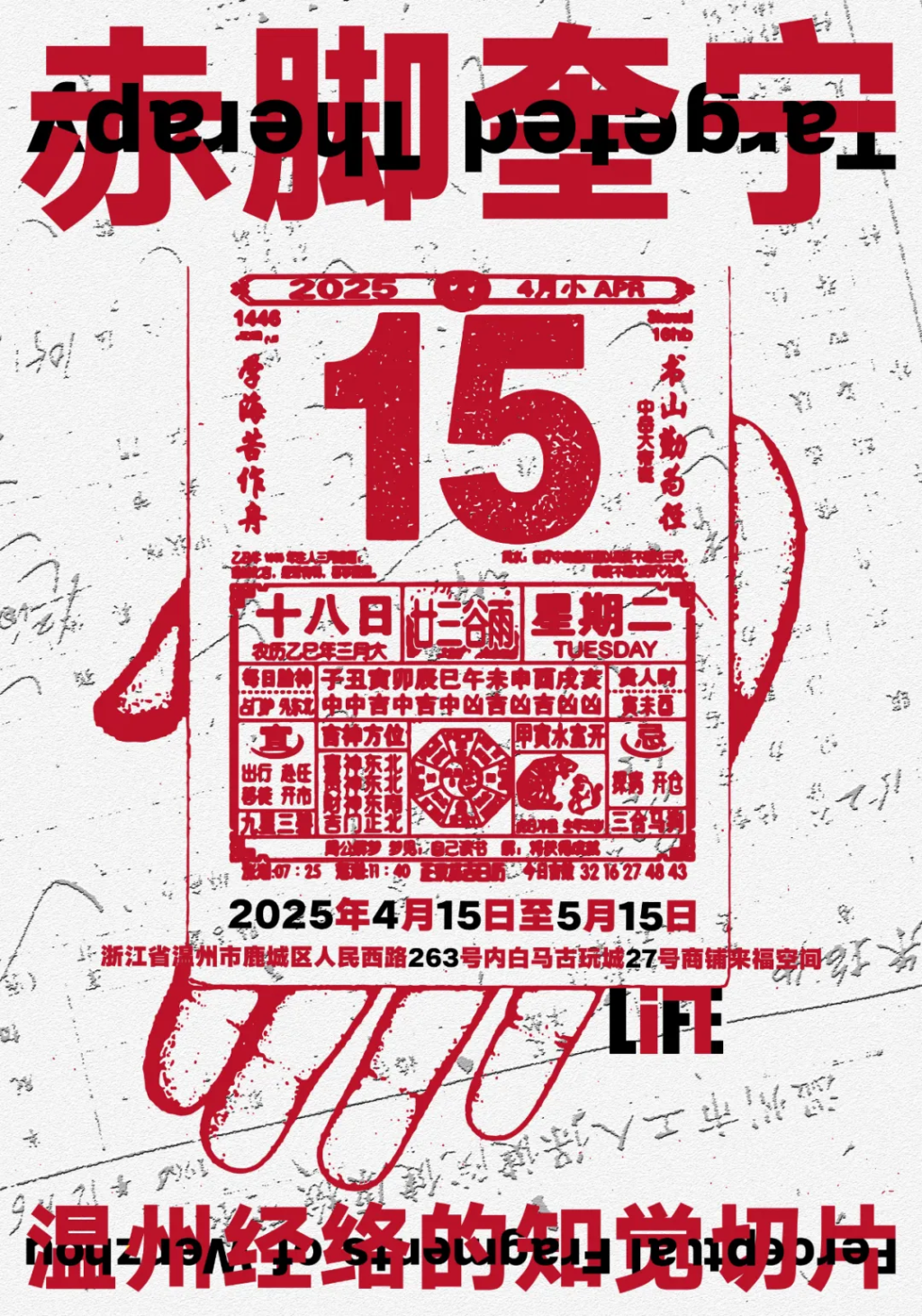

温州·展览|赤脚奎宁——温州经络的知觉切片

详情请关注 来福空间LifeSpace微信公众号

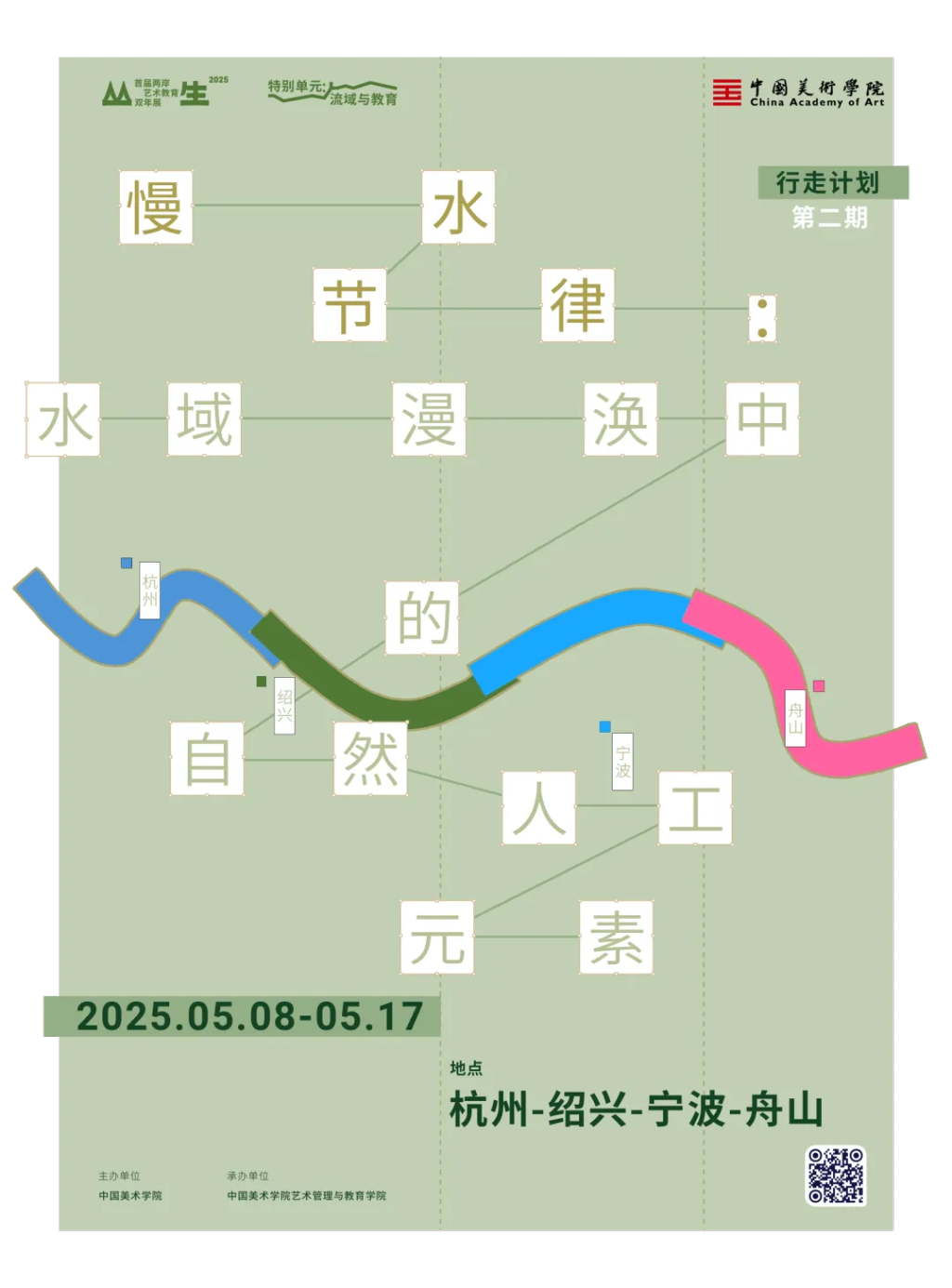

浙江·召集|浙东行走

详情请关注 丛生ART微信公众号

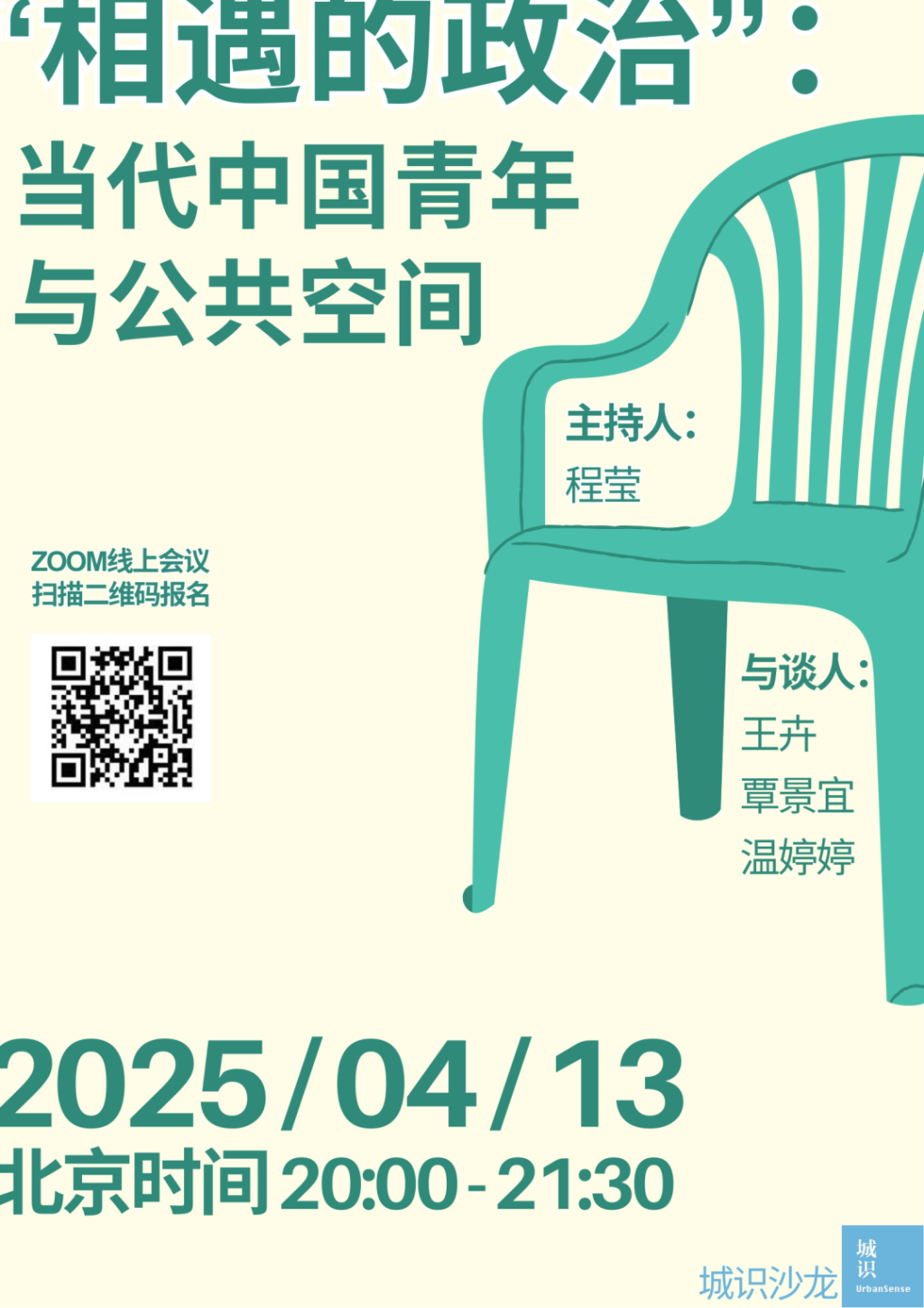

线上沙龙|“相遇的政治”:当代中国青年与公共空间

详情请关注 城识UrbanSense微信公众号

(如果您想联系我们,请发邮件至dongyl@thepaper.cn)

轻舞信息网

轻舞信息网