上观新闻 图

近日,上海市规划和自然资源局与上海虹桥国际中央商务区管理委员会,对《虹桥国际中央商务区及周边地区专项规划》(以下简称《专项规划》)草案展开公示。

《专项规划》的编制与推进,是对“虹桥国际开放枢纽”国家战略的有力践行。自2021年《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》获批以来,上海市已构建起一套多层次、系统化的实施方案体系。

那么,新规划有哪些创新和突破?又将如何推动“大虹桥”建设?

《专项规划》背后的制度架构

过去五年间,上海市围绕“虹桥国际开放枢纽”这一国家战略,出台了一系列具体执行方案,形成了层次分明、功能互补的政策体系。这些方案并非孤立存在,而是构成了一个从总体规划到专项指引、从空间布局到产业导向、从近期目标到中长期愿景的系统性制度架构。

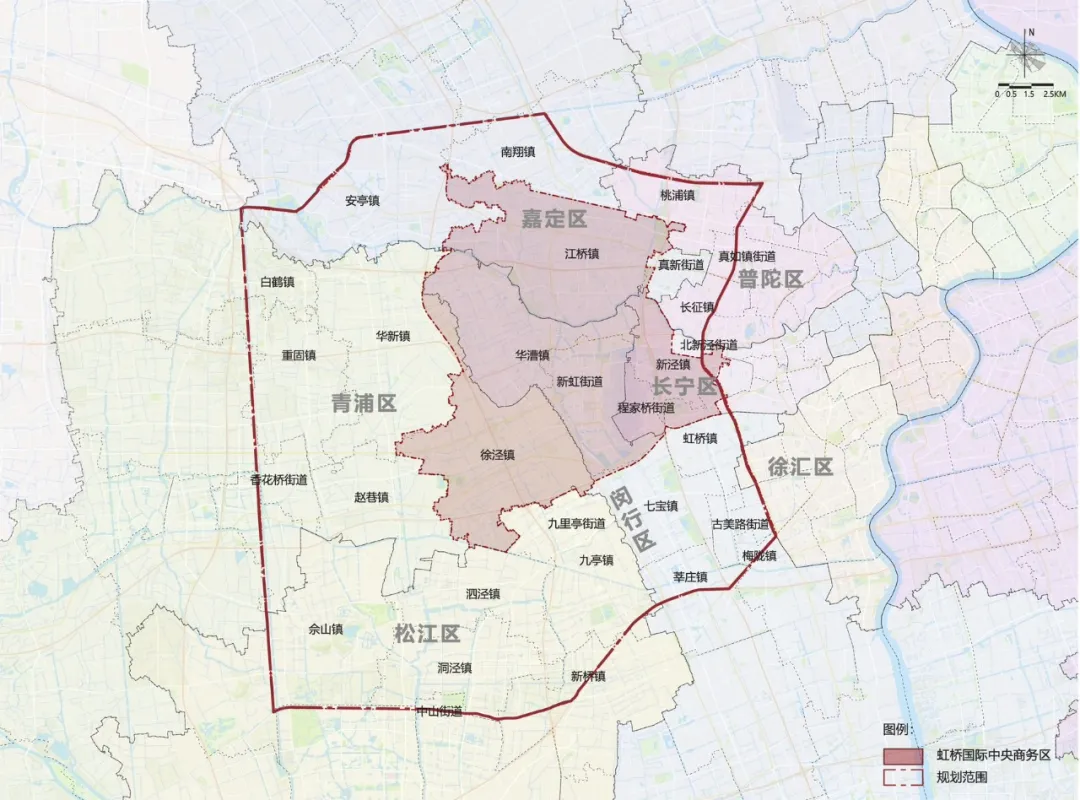

《虹桥国际中央商务区及周边地区专项规划》规划范围图。

空间规划体系构成了这一制度架构的基础层。2019年出台的《上海市虹桥主城片区单元规划》,率先明确了虹桥主城片区的空间布局和发展框架,为后续规划提供了基本遵循。2020年发布的《虹桥商务区规划建设导则(试行)》则进一步细化了建设标准和技术规范。这两个规划一宏观、一微观,共同构成了虹桥地区空间发展的基础性文件。

产业政策体系是制度架构的核心层。2021年编制的《虹桥国际中央商务区产业发展规划》和《虹桥国际中央商务区重点产业目录》形成了产业发展的“双轮驱动”。前者明确了产业发展方向、重点领域和空间布局;后者则具体列出了鼓励发展的产业门类,为招商引资和企业落户提供了清晰指引。

这两个文件相互支撑,前者解决“往哪走”的战略问题,后者解决“怎么走”的操作问题。值得注意的是,产业规划与空间规划并非割裂,而是形成了有机衔接——产业规划中明确的重点产业在空间规划中有相应的承载区域,如数字经济主要布局在虹桥主城片区北部,会展商贸则集中在国家会展中心周边。

阶段性实施方案构成了制度架构的时间维度。《虹桥国际开放枢纽中央商务区“十四五”规划》作为五年期的实施计划,将上述空间规划和产业规划的目标任务分解为可量化、可评估的具体指标和项目,形成了实施路线图,并设定了到2025年的阶段性目标。这一规划起到了承上启下的作用,既落实了国家方案的宏观要求,又为年度工作计划提供了依据。

这些方案之间呈现出明显的层级递进关系:从国家《总体方案》到市级空间规划,再到专项产业政策,最后到五年实施计划,形成了一个金字塔式的政策体系。同时,这些方案又相互渗透、相互支撑——空间规划为产业发展提供载体,产业政策为空间利用指明方向,实施计划则确保两者协同推进。

这一制度架构并非静态不变,而是随着实践发展不断调整完善。2023年出台的《关于推动虹桥国际开放枢纽进一步提升能级的若干政策措施》就是对原有政策体系的补充和升级,针对实践中发现的新问题、新需求提出了更具针对性的解决方案。动态调整机制确保了政策体系始终与发展实际保持同步,为虹桥国际开放枢纽建设提供了持续的制度动能。

如此系统化的制度设计,避免了规划“打架”和政策“碎片化”,为虹桥国际开放枢纽建设提供了制度保障。梳理并理解这些规划方案之间的逻辑关系,是把握虹桥国际开放枢纽建设整体思路的关键。

“2+9+6+N”的公共中心体系。

《专项规划》的创新与突破

此番公示的《专项规划》草案,标志着虹桥国际开放枢纽建设进入了一个新阶段。这一规划并非简单的空间扩展或功能叠加,而是在系统总结前期实践的基础上,对虹桥国际开放枢纽战略的深化与升级,体现了从“核心区建设”向“区域协同”的战略思维转变。

规划范围的战略性拓展是《专项规划》草案最显著的特征。与原先聚焦151平方公里虹桥国际中央商务区不同,新规划将范围扩大至约535平方公里,覆盖了周边普陀、松江等区的多个街镇。这意味着,以往的规划多聚焦虹桥商务区自身发展,而新规划更强调区域协同,将周边地区纳入统一考量,提出了跨区域的功能布局和交通连接方案。

这种扩展并非行政区划调整,而是基于功能联动和资源统筹的需要,旨在形成更大范围的协同发展圈。上海市规划和自然资源局相关人士明确表示,规划并不是意味着虹桥国际中央商务区在扩区,而是通过规划引导形成151平方公里与周边地区之间的功能联动、资源统筹。

这种“核心+周边”的规划思路,打破了行政区划壁垒,将虹桥的枢纽功能向更广阔区域辐射,为长三角更高质量一体化提供了空间载体。

在空间结构上,《专项规划》提出了“一核两轴四片、五带三湿八组团”的整体格局,这一设计体现了对虹桥地区发展规律的深刻把握。“一核”聚焦虹桥国际中央商务区核心区,强化其国际资源配置功能;“两轴”沿延安路—崧泽大道和嘉闵高架形成发展走廊,构建区域联动骨架;“四片”根据产业特色和区位优势打造差异化功能片区;“五带三湿”则依托水系和生态资源构建绿色网络。

这种空间架构既突出了核心引领,又强调了轴线辐射和片区协同,形成了多中心、网络化的发展模式,为区域高质量发展提供了空间支撑。同时,这与早期规划侧重开发建设形成鲜明对比,反映了对生态文明建设的重视,也是对大都市人与自然和谐共生新路径的探索。

至2035年,规划范围内规划常住人口将达到约341万人。新规划不仅关注硬件设施建设,更强调城市软实力的提升。如提出针对青年创新人群、商务人群、国际人群等不同需求,提供多层次住宅产品;完善15分钟生活圈;布局高等级文化体育设施等。这些内容体现了从“重规模”向“重质量”的转变,符合人民城市建设的理念要求。

《专项规划》草案的另一大创新是构建了“2+9+6+N”的公共中心体系,这一设计超越了传统的等级化中心体系,引入了专业中心的新概念。2个城市副中心(虹桥主城副中心和莘庄主城副中心)承担区域综合服务功能;9个地区中心服务各自片区需求;6个专业中心则聚焦科技创新等特定领域;N个社区中心完善基层服务网络。

这种多元复合的公共中心体系,既满足了不同层次的公共服务需求,又为特色功能发展提供了专门平台。

同时,新规划更强化创新驱动,将“大科创”作为重要功能,与传统的“大会展、大交通、大商务”并列,提出建设多个科研集聚区,构建产学研联动的创新生态。这一调整反映了对新质生产力培育的重视,也是虹桥地区适应创新发展要求的主动作为。

“大虹桥”建设交出漂亮成绩单

自2021年《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》获批以来,经过四年多的实践探索,虹桥国际开放枢纽建设已取得显著成效,不仅在经济指标上交出了亮眼成绩单,更在制度创新、功能提升、区域协同等方面形成了一系列突破性成果。这些成就既验证了前期规划设计的科学性,也为后续发展积累了宝贵经验。

经济能级的跨越式提升,是最直观的成果体现。数据显示,“一核两带”全域生产总值,从2020年的2.3万亿元增长至2024年的3.2万亿元;虹桥国际中央商务区2024年税收收入首次突破500亿元,商品进出口额同比增长13.0%,服务贸易进出口额同比大幅增长80.9%。这些数据表明,虹桥国际开放枢纽已成为长三角地区重要的经济增长极,对区域经济发展的带动作用日益凸显。

总部经济集聚,是虹桥国际开放枢纽建设的突出亮点。截至2025年2月,虹桥国际中央商务区累计引进培育各类市级认定总部机构242家。这些总部机构不仅带来了资本和技术,更提升了区域的资源配置能力和国际影响力。

而且,虹桥的总部经济呈现出明显的多元化特征——既有传统制造业总部,也有研发中心、营销中心等功能性总部;既有国内企业走出去的桥头堡,也有外资企业引进来的门户。这种多元共存、内外联动的总部经济生态,正是虹桥国际开放枢纽独特价值的体现。

虹桥国际开放枢纽四年建设的成效远不止于此,但其成功实践意味着战略定力与政策协同是关键前提。

虹桥国际开放枢纽建设始终坚持“一张蓝图绘到底”,从国家《总体方案》到包括《专项规划》在内的地方各类执行方案,保持了高度的战略连贯性。同时,各类政策工具相互配合,形成了空间规划、产业政策、制度创新“三位一体”的政策协同机制,避免了“各自为政”的碎片化现象。

《专项规划》的公示正值虹桥国际开放枢纽建设四周年之际,此时推出这一规划,既是对前期成果的巩固提升,也是对未来发展的前瞻布局。

展望未来,随着《专项规划》的实施,将推动虹桥国际开放枢纽在区域协同发展、空间利用、产业升级、综合服务等方面实现更高质量的发展,在长三角一体化发展和我国对外开放格局中发挥更加重要的作用。(作者系标准排名城市研究院院长)

海报设计 周寰

轻舞信息网

轻舞信息网